O CEC apresenta esta semana um texto do sócio Jorge Vaz Nande. A crítica cinematográfica ao filme Branca de Neve de João César Monteiro esteve presente no número 28 da Revista Apokalipse. (2001)

Branca de Neve, 2000

É costume dizer-se que Portugal é um país de brandos costumes. Não é usual, de facto, discutirem-se obras artísticas na praça pública, venham elas de que domínio vierem. A idiossincrasia nacional, demasiado comprometida consigo própria, é mais produtora do que apreciadora, ou, pelo menos, sempre a isso aspirou.

Não era previsível que um filme viesse desencadear uma controvérsia como a que Branca de Neve causou. Pela primeira vez, o descontentamento dos espectadores em relação ao cinema português, estigmatizado pelos seus planos longos e parcimoniosos, inevitavelmente desconformes com o ritmo utilitário da actualidade social, projectava-se numa voz activa, para lá do lençol de acanhamento por trás do qual se tem resguardado para evitar um confronto que obrigaria a uma maior elaboração argumentativa e a um questionamento estético.

Ainda assim, é pena que esta crítica, a da vox populi, ou se tenha restringido essencialmente a uma só dimensão deste peculiar filme ou a tenha confundido com outras, obscurecendo o seu sentido.

Porque Branca de Neve é um objecto insólito por três ângulos diferentes, e não só pela sua faceta financeira. É compreensível que, à saída do cinema, uma consciência revoltada se tenha querido vingar de uma obra que não entendeu e preferido, em vez de prosseguir um juízo estético sobre um objecto estético, resmungar as mágoas do dinheiro gasto e dirigi-las, num súbito golpe de génio, para o dinheiro dos impostos que pagou e que subsidiou algo que lhe é estranho – um filme que não percebe porque desistiu de perceber.

Godard já disse que, hoje em dia, o público vai ao cinema, não pelo cinema em si, mas pela promessa de entretenimento que o filme oferece; é provável que a afirmação seja exagerada e talvez nunca essa consciência tenha sido diferente, mas chegaria a anterior produção mediana aos níveis de mediocridade de hoje em dia, desamparada como anda à gratuitidade visual dos efeitos especiais e do erotismo pouco inspirado? Todo este estribilho sucede, precisamente, por a possibilidade daquela promessa ser tão radicalmente cortada pela raiz. O prisma do dinheiro, no entanto, não é o melhor para se observar a arte.

Por isso existem os fundos públicos, para permitir que obras que, à partida, não garantam uma grande afluência às salas e que, logo, encontrarão dificuldades em obter financiamento no circuito comercial, sejam produzidas, prosseguindo assim a vanguarda artística.

O espectador de cinema deve passar a compreender que é ele o sujeito activo na relação com o filme – é ele que vai visitar o filme na sua moradia, e não o contrário — e que a reclamada separação entre a cultura e a população depende só dele. Para isto, não é a melhor estratégia deixar que uma discussão sobre a distribuição de fundos públicos, por muito acutilante e necessária que seja, se intrometa e monopolize uma outra, a estética.

E é esteticamente que se deve considerar o filme, tanto em si mesmo como objecto na cultura. Desta última perspectiva, não é ele o primeiro a esconder as formas ao espectador, mas é prudente distingui-lo desde já de uma outra experiência-limite, o Blue, de Derek Jarman, repositório das gravações que este autor ajuntou durante a fase terminal da doença que o haveria de levar ao túmulo pouco tempo depois.

Da mistura da lucidez arrepiante desses relatos de decadência física e humana, muitos deles gravados directamente nos hospitais em que Jarman pernoitou, com os poemas e músicas que parecem agitar um leque de escárnio trágico em frente à Morte, o azul celestial omnipresente na tela colora-se e agita-se, ganha uma significação própria: de última cor que um cineasta que cegou conseguiu ver – e, assim percebido, símbolo do fim de uma vida, representação máxima do desespero -, ele transforma-se em condensação da realidade exterior e do espírito, única expressão válida de uma encruzilhada em que a imagem, porque tradução do extra-subjectivo, perdeu o sentido.

Aqui reside a profunda divergência entre Blue e Branca de Neve: é que João César Monteiro (JCM) nega a imagem, bloqueia a visão que a procura, enquanto que Jarman optou por superá-la por um modo expressivo maior. Nada de surpreendente, portanto; é tão incompatível o refinamento de desencanto do primeiro com a intensidade emocional de Blue como o é o arrebatar ébrio do segundo com a pungente e calculista vagarosidade de Branca de Neve.

No entanto, e seja a sua motivação quer a recusa quer a sublimação da linguagem cinematográfica, é inevitável perguntarmo-nos sobre se a ausência de imagens em movimento (evitar a questão com base nos breves inserts de céu azul em Branca de Neve seria hipócrita) não leva a dispensar estas obras do qualificativo de «cinema».

É verdade que ambas evitam os modos expressivos típicos dessa arte, mas devemos fazer algumas observações: primeiro, o cinema sempre se concebeu como cadinho artístico, reunindo elementos estruturais da arquitectura, da escultura, da pintura, da fotografia, da música, da literatura (influência principal de vários cineastas nacionais, não só JCM, mas também Manoel de Oliveira ou, noutra medida, Fernando Lopes) ou do teatro, e por vezes de modo não meramente expositivo, chegando o empréstimo de técnicas peculiares a essas artes a apresentar-se como uma figura de estilo cinematográfica (por exemplo, quem não reparou na organização formal de Magnolia, para uns uma sinfonia, para outros uma catedral?), relativizando aquilo que se poderá considerar ser o cinema; segundo, se as diferentes artes são apenas diferentes modos de expressão de significados comuns (e aquela abertura é prova disso), o que importará verdadeiramente não será a manutenção de processos estáticos – a arte esponta constantemente duma evolução contínua, como que num perpétuo despertar, sendo os chamados «puristas» menos guardiões da virtude de uma arte do que de uma forma de elaboração da mesma -, mas a eficácia da obra em conseguir um efeito catártico no espectador, o que a obriga a um renovado desafiar dos seus próprios limites; terceiro, estes filmes em particular, mesmo que assumidamente neguem o cinema, põe-se na sua alçada, pois só são compreensíveis em referência a ele, na medida em que apenas atingem o seu potencial de significação quando exibidos nas mesmas condições em que o cinema é exibido.

O que frustará desde logo as pretensões das estações de rádio que tencionavam emitir a trilha sonora do filme português: isso assassinaria por completo o seu efeito possível sobre o espectador de cinema atento, resgatando‑o da passividade em que se encontra quando sentado na sala de cinema.

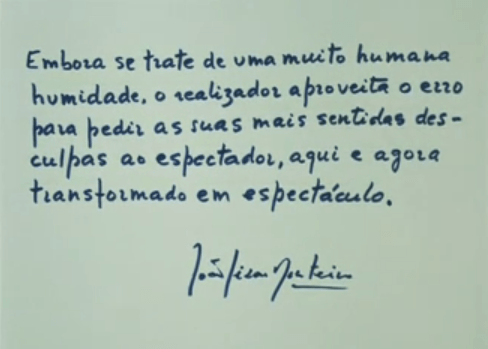

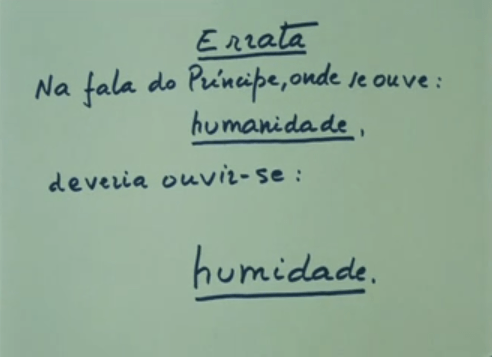

É precisamente esta condição de espectador que o filme, em si mesmo considerado, questiona. Desde o início procedendo à identificação daquele com a obra («a partir deste momento, o espectador é, ele próprio, espectáculo», proclama o autor numa epístola inicial), JCM extrapola a leitura psicanalítica que Robert Walser faz do conto infantil – a evidenciar a relação entre as figuras da Rainha e de mãe, da Branca de Neve e de filha, do Caçador e de pai, do Príncipe e de amante da filha – para outro plano, o do filme enquanto experiência estética, renovando a metáfora pela sobreposição e entrecruzamento dessas duas dimensões.

É precisamente esta condição de espectador que o filme, em si mesmo considerado, questiona. Desde o início procedendo à identificação daquele com a obra («a partir deste momento, o espectador é, ele próprio, espectáculo», proclama o autor numa epístola inicial), JCM extrapola a leitura psicanalítica que Robert Walser faz do conto infantil – a evidenciar a relação entre as figuras da Rainha e de mãe, da Branca de Neve e de filha, do Caçador e de pai, do Príncipe e de amante da filha – para outro plano, o do filme enquanto experiência estética, renovando a metáfora pela sobreposição e entrecruzamento dessas duas dimensões.

Assim, o espectador transforma-se em Branca de Neve, seduzida pela protecção do Caçador/autor/pai, que, por sua vez, vive segundo o arbítrio da Rainha/obra/mãe. Esta, entretanto, mantém uma relação de amor/ódio com a filha, assediada por um Príncipe que, ao mesmo tempo, não se envergonha de lhe declarar o seu desejo pela mãe.

Será o sotaque deste último uma crítica ao assédio cultural que o Brasil tem vindo a exercer sobre Portugal? O que importa é que este é um filme de reflexão: o cinéfilo encontra no seu negro como que um momento de descanso e de reflexão que o leva a perceber a sessão de cinema como um parênteses dentro da vida, uma suspensão da realidade – um descanso para a visão, como uma tela preta que nos protege da claridade dolorosa do exterior…

JCM chama-nos a atenção para a falsidade desse estado de suspensão, alertando-nos imediatamente para a iminência de um fim. A ilusão é‑nos deste modo negada: Branca de Neve é um parêntese dentro daquele outro parêntese, um momento de lucidez, talvez até desilusão, pela impossibilidade de manter um mundo fora do espaço real em que os corpos se movimentam — daí a inserção de imagens aquando da troca de diálogos ou entradas e saídas de personagens. E um «não» surdo termina essa ilusão que nega sê-lo, um filme contraditório, um pensamento terrível quebrado pela terrível evidência do que lhe é externo e o ameaça por existir.

Branca de Neve constitui, portanto, um desafio para o espectador, sacrificando, tal como todos os filmes conceituais ou experimentais, a linguagem cinematográfica a uma ideia, preferindo a sinceridade (de uma mentira?) à fluidez na exposição. Isso não faz dele necessariamente mau nem bom. No entanto, ele ganha um valor próprio, pois, com a sua arrogância esplêndida, e independentemente de outras razões, ele assume-se como a primeira grande interrogação de uma geografia cinematográfica que teimava em ser afirmativa desde o seu renascimento nos finais da década de 60.

Branca de Neve constitui, portanto, um desafio para o espectador, sacrificando, tal como todos os filmes conceituais ou experimentais, a linguagem cinematográfica a uma ideia, preferindo a sinceridade (de uma mentira?) à fluidez na exposição. Isso não faz dele necessariamente mau nem bom. No entanto, ele ganha um valor próprio, pois, com a sua arrogância esplêndida, e independentemente de outras razões, ele assume-se como a primeira grande interrogação de uma geografia cinematográfica que teimava em ser afirmativa desde o seu renascimento nos finais da década de 60.

Louve-se então JCM, o esplêndido Nosferatu do cinema português, o último dos grandes demónios do nosso tempo.

Jorge Vaz Nande